資料作成の基本 📊は、新入社員にとって最初に押さえておきたいビジネススキルの一つです。実際、「資料のデザインが苦手」と感じるビジネスパーソンは全体の60.2%にものぼるという調査もあります。

そこで本記事では、資料作成のコツを初心者や新入社員の方向けに、分かりやすい資料の作り方や見やすい資料のデザインを押さえて、ミスや注意点までをまとめて解説します。

1. まずは目的を明確に:資料作成を始める前にすべきこと

資料を作り始める前に、最初に大切なのが「そもそも何のために、誰に対してこの資料を作るのか」をはっきりさせることです。これを怠ると方向性がブレたり、不要に情報を盛り込みすぎて読み手が混乱したりします。

-

目的(ゴール)

資料を通じて、読んだ相手にどんな行動や意思決定を促したいのか。自社製品の提案なら「興味を持ってもらう」、社内稟議なら「上司から承認を得る」など、具体的にイメージしましょう。 -

ターゲット(読者)

相手が自社の新入社員なのか、取引先の担当者なのかで必要な専門知識や用語のレベルは変わります。読者のバックグラウンドやニーズを想像すると、資料に盛り込む内容が見えてきます。 -

利用シーン(場面)

会議やセミナーでプレゼンするのか、配布資料として単独で読まれるのかによって、文章量やスライド構成が変わります。プレゼンがメインなら箇条書き中心でも構いませんが、後から読み直すことを前提にした社内資料 作成 方法なら、十分な説明と注釈が必要になります。

こうした事前準備は、後々の手戻りを大幅に減らしてくれます。いきなりパワーポイントやワードを開くのではなく、まずはメモや紙にゴールとターゲットを言語化してみましょう。

2. 構成が命:ストーリーラインで伝わりやすさを高める

「分かりやすい資料 作り方」の鍵となるのが、全体の構成づくりです。どの順番で、どんなデータや主張を提示すれば読み手が理解しやすいかを考えるだけで、資料の質はグッと上がります。

-

アイデア出し

伝えたいこと、示したいデータ、エピソードなどを箇条書きで洗い出します。頭の中にある要素をすべて書き出すイメージです。 -

グルーピングと順序付け

関連する要素をひとまとめにし、論理の流れを組み立てます。ビジネスでは「PREP法(Point→Reason→Example→Point)」や「起承転結」「問題提起→解決策→メリット」など、定番フレームワークを使うと整理しやすいです。 -

試作品の段階でレビュー

完璧を目指して細部に凝る前に、ざっくりとした構成と見出しだけを作った段階で上司や先輩に見せてフィードバックをもらうと効率的です。

3. 分かりやすさは文章から:読ませる文書作成のポイント

どんなに魅力的なデザインを施しても、文章が分かりにくければ台無しです。資料作成 新入社員の方でも、ちょっとしたコツを押さえるだけで文章は格段に読みやすくなります。

-

一文は短めに

長々と繋げず、1文あたり40〜60字程度を目安に区切りましょう。箇条書きに分解するのも有効です。 -

指示語を具体化する

「これ」「それ」だけで済ませると、何を指しているか分かりません。「このプレゼンで伝えたいメリットは…」のように書きかえるだけで理解度が上がります。 -

主語と述語を近づける

日本語は修飾語が多いので、文章が長いと主語と述語が離れて分かりにくくなります。できる限り近い位置に置いて流れをよくしましょう。 -

不要語を削る

「〜でございますが」など過度な敬語や重複表現はシンプルに。「〜することが可能です」は「〜できます」で十分です。情報を減らさず言葉を減らすことを心がけましょう。

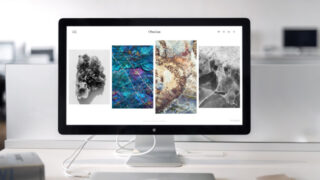

4. 見やすい資料 デザイン:読者の視線を意識したレイアウト

次は見やすい資料 デザインを考えましょう。プレゼン 資料 基礎として、デザインの良し悪しが印象を大きく左右します。社内資料でも同じです。基本のポイントは以下のとおりです。

-

1スライド1メッセージ

複数の要素を詰め込みすぎると理解しづらいです。伝えたいポイントは1つに絞り、スライドを分割することを意識しましょう。 -

配色は3色まで

背景、本文、強調色の3色を基準にするとまとまりやすいです。あまりに多くの色を使うとごちゃごちゃした印象を与えます。文字色と背景色のコントラストにも注意してください。 -

フォントとサイズを統一

プレゼン資料なら24pt以上など大きめ、Word文書なら11〜12pt程度など、用途に合わせて設定します。読みやすいフォント(メイリオや游ゴシックなど)をベースに、見出しや補足のメリハリを付けましょう。 -

視線誘導と整列

人の視線は日本語の場合、紙面の左上から右下へ斜めに流れる(N型)とされます。要点は左上に配置するなど、視線の流れを意識してレイアウトすると読み手を迷わせません。要素の端を揃えるだけでも、整然とした印象になります。 -

グラフや図のタイトル付け

棒グラフや円グラフを使うときはタイトルを入れるだけでも理解しやすくなります(例:「図1:年度別売上高推移」)。強調したいデータシリーズを目立つ色にするなど、読み手が「何を見ればいいか」すぐ分かる工夫をしましょう。

5. オンライン時代に合わせた工夫:画面共有・PDF配布など

テレワークやオンライン会議が増えた今、資料作成の基本も少し変化してきました。画面越しのプレゼンで見づらくならないよう工夫が必要です。

-

大きめの文字と図を心がける

相手の画面サイズは一律ではありません。小さなノートPCやタブレットでも見やすいよう、スライドの余白を取り、文字サイズを大きくするなど配慮しましょう。 -

PDF配布時の印刷想定

後で社内資料として印刷しやすいように、白黒でも区別できる配色を選ぶことも重要です。背景に濃色を敷くとインクの消費が激しいため、文字を黒・背景を白にするなどシンプルなレイアウトにすることをおすすめします。 -

双方向コミュニケーションの仕掛け

オンライン会議では聞き手の様子がつかみにくいので、スライドの合間に質問や議論の余地を入れておくと効果的です。箇条書きの最後に「ここで質問はありますか?」などの呼びかけを加えるだけでも、受け手の関心を惹きやすくなります。

6. 資料作成 ミス 注意点:やりがちな落とし穴

いざ資料を作り終わっても、思わぬミスが残っていることが多いです。仕上げの段階で以下をチェックし、不要なミスを回避しましょう。

-

誤字脱字、数字の桁違い

校正機能やAI校正ツールなどを使い、数字や単語を再確認します。表やグラフの数値がスライドの本文とズレているケースも注意が必要です。 -

デザイン・レイアウトのズレ

1枚だけフォントが違う、箇条書きの記号が揃っていないといった細かいズレは、全体のクオリティを下げます。一度全スライド・全ページを俯瞰で見て揃っているかをチェックしましょう。 -

説明不足の専門用語

自分には当たり前でも、相手にとっては馴染みがない用語が紛れていないか確認します。必要に応じて注釈や用語集を用意すると親切です。 -

不要な情報過多

紹介するデータやエピソードを盛り込みすぎていないか。資料作成が慣れてくるとつい情報を詰め込みがちですが、「これがないと伝わらない」という要素だけを厳選しましょう。

まとめ

資料作成の基本は「目的の明確化 → 構成設計 → 平易な文章 → 見やすい資料 デザイン」が大きな流れです。新入社員の皆さんは、まずこれらのステップを意識して取り組んでみてください。

実務をこなすうちに、社内資料の作成方法やプレゼン資料に関する自分なりの型ができてくるはずです。最初は作業に時間がかかるかもしれませんが、慣れてくるとスピードとクオリティを両立できるようになります。

また、分かりやすい資料の作り方を身につければ、上司やクライアントに与える印象は格段に向上し、あなた自身のビジネススキルも大きく成長するでしょう。

何より、資料作成は「自分が伝えたいことを人にきちんと届ける」ための手段です。基本を押さえながらも、自分の表現を工夫していくと楽しさも感じられます。ぜひ今日から実践し、社内外で「見やすい!」「分かりやすい!」と評価される資料を目指してください。