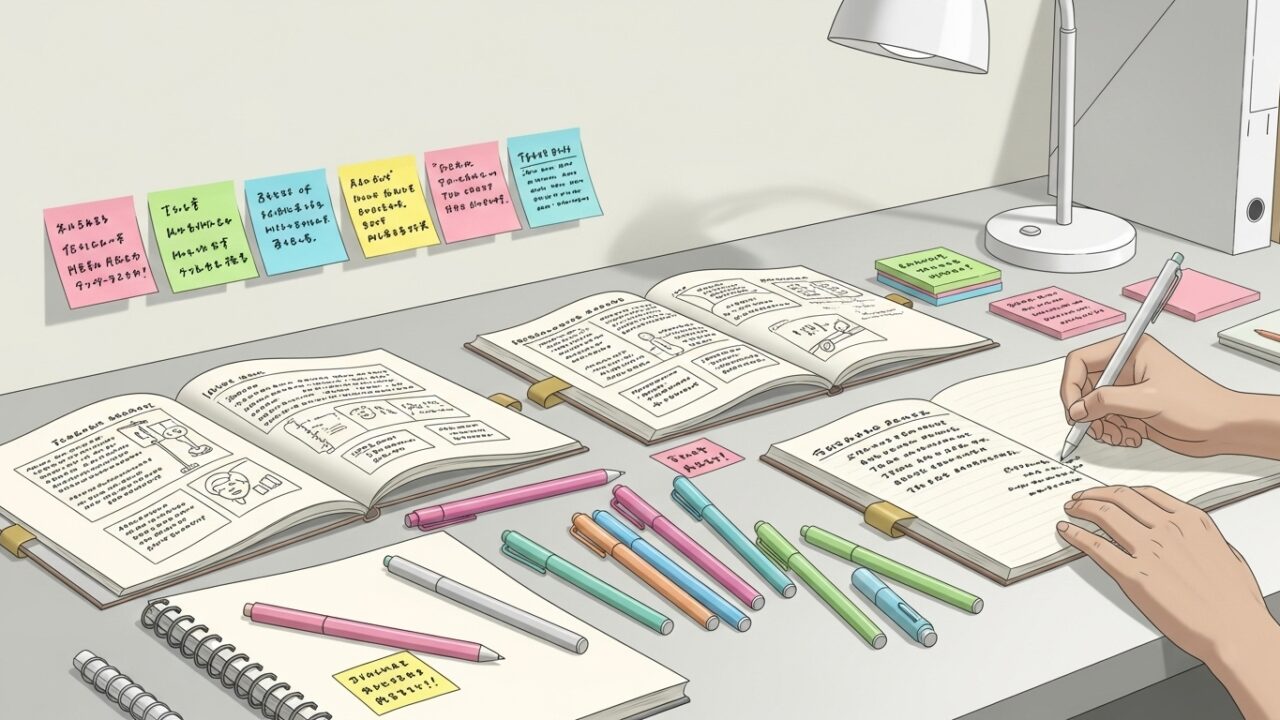

「メモの取り方」が上手な人は、仕事のミスややり直しが少なく、周囲からの信頼度も高いものです。実際、社会人 メモ 取り方のポイントを押さえているだけで情報整理力が上がり、成果につながることも少なくありません。そんな「できる人」のノート術を、最新の事例や調査結果を交えてご紹介します。

メモの取り方が大切な理由(メモの目的・メリット)

メモが重要視される最大の理由は、「後から正確に思い出せる」記録となる点にあります。特に仕事 メモ 取り方の基本を押さえておけば、上司や顧客からの指示を取りこぼす心配が減り、業務効率が高まります。

-

情報を整理する効果

メモを取る過程で内容の要点を掴む練習になり、思考力アップにもつながります。会議や商談の内容を箇条書きで書き出すことで、自分の頭の中で優先順位や構造が自然と整理されるのです。 -

アイデア創出のきっかけ

メモを見返しているうちに、新しい発想が湧くこともあります。頭の中だけでは曖昧だった情報が、手を動かして書くことで「見える化」され、連想が広がりやすくなるのです。 -

周囲からの信頼を得る

「ちゃんと聞いてくれているんだな」という安心感を相手に与えます。実際、「社会人の約85%が手書きでメモを取る習慣がある」という調査結果もあり(出典: https://moneyforward.com/ )、仕事の正確性やスピードを保つには欠かせない行動と言えるでしょう。電話対応や会議で積極的にメモを活用することで、チームの情報共有も円滑になります。

メモの取り方が下手だと起こる問題(よくある失敗例)

-

全文を書き写そうとする

1から10まで漏らさず書こうとすると、話の速度に追いつけず結局要点が抜け落ちます。最終的に何が重要だったのか、自分でもわからなくなることも。 -

箇条書きや記号を使わない

ダラダラと文章だけを綴ると、あとで見返しても情報の整理が難しくなります。「●」「–」「※」など、簡単な区切りを使うだけで読みやすさはぐっと向上します。 -

余白がなく読みにくい

ノートの端から端まで文字で埋めてしまうと、後から追加メモやマーカーでの強調が難しくなります。結果、自分でも探しづらいメモになりがちです。 -

字が汚く判読できない

「急いで書いたらあとで読めない…」という経験はありませんか。完璧に綺麗である必要はないものの、自分が理解できる程度には整える意識が求められます。 -

メモが分散している

付箋、メモ帳、裏紙…複数ツールに書き散らすと、必要な情報を探すのに時間ばかりかかります。1冊のノートや1つのデジタルツールにまとめることで、仕事のロスを防ぎましょう。

基本に押さえておきたいメモの取り方・コツ

-

タイトル・日付・名前を書いておく

最初にタイトルや日付、会議名などを明記しておくと、後から「これはどの案件のメモだっけ?」と迷わずに済みます。 -

話の要点をキーワードで記録

すべて書き写す必要はありません。「何を」「いつまで」「どの程度」など、重要部分に絞ってメモするだけで、メモ取りがスムーズになります。 -

箇条書き・記号を活用

例えば「● ToDo」や「※ 重要」など、自分なりのルールを決めるのがおすすめです。情報がビジュアル的に整理され、後日メモを見返す際も素早くポイントを把握できます。 -

略語や図解も取り入れる

長い専門用語や繰り返し出てくるフレーズは略語にしてしまいましょう。また、関係性が分かりづらい場合は簡単な図や矢印で示すのが効果的です。 -

色ペンは2〜3色まで

強調したいところを赤や青でマークする程度がちょうど良いです。色を増やしすぎると、必要以上に時間がかかり、かえって読みにくくなります。 -

思い切った余白で追加メモ

後から追記できる余白をしっかり残しておきましょう。実際、「ページの3割は何も書かないほうがいい」という意見もあるほどです(出典: https://maruman.co.jp/ )。 -

スピード重視。汚くてOK

「メモは一時的なもの」という意識を持ちましょう。仕事ができる人ほど「まず書く」ことを優先し、清書は後回しにします。 -

メモ後の振り返りを習慣化

その日の終わりや仕事区切りに、メモの内容を見直しながらToDoを洗い出したり、要点をデジタル化するなどのフォローが大切。これによってタスクの漏れや優先順位の再確認もできます。

シーン別|仕事で使えるメモの取り方

上司・先輩から指示を受けるとき

-

5W1Hで情報漏れを防ぐ

「誰が・何を・いつまでに・どこで・なぜ・どのように」の6要素を意識してメモを取りましょう。聞き落としやすいポイントが自然と浮かび上がります。 -

聞き返しながらメモ

「○○という理解で合っていますか?」と都度確認すると、誤解を防ぎながらメモの精度を高められます。相手の話も整理され、お互いにメリットがあります。

会議・ミーティングでのメモの取り方

-

議事録担当時は結論と決定事項を最優先

発言者の内容を一言一句逃さずではなく、重要な結論→理由→具体例→結論の流れをPREP法で整理すると分かりやすいです。 -

コーネル式ノート術で体系的に

1ページを左右と下部に区切って、左にキーワード、右に発言の要点、下に要約や感想を書きます。話を聞きながら情報を整理できるため、後日まとめる時間も短縮できます(出典: https://kokuyo.co.jp/ )。 -

結論を先に書くクセをつける

会議が白熱すると情報量が増えがちです。「結論→根拠→補足」の順でメモするだけで、漏れを防ぐと同時に優先度の把握もしやすくなります。

アイデア発想・ブレスト時のメモ術

-

マインドマップで発想を広げる

中央にテーマを書き、放射状にキーワードを展開していきます。無地ノートが使いやすく、思考を視覚化しやすいのが魅力です。 -

9マス(マンダラート)を活用

3×3マスの中央にテーマ、周囲8マスに関連キーワードを書いて連想を広げます。別の紙に複数の9マスを用意することで、自由度が高いブレストが可能です。 -

付箋メモで空間活用

1つのアイデアを1枚の付箋に書き、ホワイトボードや机で並べ替えたりグループ化したりします。短時間でアイデアを整理しやすく、チームで視覚的に共有できるメリットがあります。

メモ用ノート・ツールの選び方と活用

-

ノートサイズ&綴じ方

A6やB6の小型サイズは持ち運びに便利。会議で使うならA4やB5で書き込むスペースを確保しましょう。リングノートだと360度折り返しが可能でメモしやすい、綴じノートだとページ抜けが少なく保管性が高いなど、それぞれに特長があります。 -

用紙の種類(罫線・方眼・無地)

文字中心なら横罫や方眼、図やマインドマップが多いなら無地も選択肢に入れましょう。方眼は図や文章の両方に対応しやすく、自由度が高いです。 -

ペンや文具へのこだわり

書きやすいペンがあるだけでメモのストレスを軽減できます。色ペン3色(黒・赤・青)と付箋を常備しておけば、どんなシーンでも使いやすいはずです。 -

デジタルツールとの併用

紙のノートにこだわりすぎず、スマホメモやクラウドアプリも活用しましょう。リアルタイムでチーム共有したい情報はデジタル化すると効率がアップします。Qastや社内Wikiなど、メモを即座に検索・共有できるツールの利用もおすすめです(出典: https://qast.com/ )。 -

紙で記憶を定着、デジタルで保管

2024年の研究によると「紙に手書きしたほうがタブレット入力より記憶定着率が約20%高い」という結果も(出典: https://kokuyo.co.jp/ )。紙で素早く書き下ろし、写真スキャンでデジタル保管する“ハイブリッド運用”が、これからの新定番といえます。

まとめ

メモの取り方ひとつで、仕事の正確性やスピード感は大きく変わります。タイトルを付け、要点を箇条書きし、必要に応じて図解するなど、ほんの少しの工夫で「読み返せるメモ」に変わるのです。最初は難しく感じるかもしれませんが、正直、やってみると意外とハードルは低いもの。日々の指示や会議の場でぜひ試し、「自分流」にアレンジしながら継続していってください。

メモが仕事を制する――と言っても過言ではありません。あなたのビジネスシーンでの活躍を、メモのチカラがきっと後押ししてくれるはずです。ぜひ明日から取り入れてみてはいかがでしょうか。