コロナ禍以降、一気に広まったリモートワーク。実はその前夜ともいえる2019年以前にも、在宅勤務やオンライン会議は存在していました。

しかし、今ほどの普及率はなく、実際にはごく一部の企業が試験的に導入していたにすぎません。正直、当時は「在宅勤務が普及するのはまだ先」と思っていた方も多かったのではないでしょうか。

ここでは、コロナ前夜のリモートワーク環境や技術課題を振り返り、なぜそれが大きく花開く前にとどまっていたのか、その背景をひも解いてみたいと思います。

リモートワークが普及する前の社会的背景と働き方

コロナ以前の社会では、多くの企業が「オフィスに通うこと」を前提とした制度や風土を持っていました。

自宅勤務ができるのは、一部のIT企業やフリーランスのように特別な環境を整えた人に限られていたのです。では、なぜ社会全体にリモートワークが根付いていなかったのでしょうか?

- オフィス通勤が社会の常識で制度整備も遅れ、柔軟性を確保しづらかった現実に驚き

-

顔を合わせることが「信頼の証」とされ、在宅勤務の信頼度が低かった

当時の日本では、「会社に出勤するのが当たり前」という常識が根強く、会社側も在宅勤務への理解を深めるには至りませんでした。

さらに、制度整備が進んでおらず、働き方改革という言葉が少しずつ耳に入ってきても、実行力のある企業はごく限られた存在だったのです。

在宅勤務が一部でしか行われていなかった理由

1つは、技術やインフラの問題。もう1つは組織文化やマネジメント手法の未熟さです。たとえVPNやSkypeが使えても、セキュリティポリシーの整備が追いついていない企業や、遠隔コミュニケーションに対して懐疑的な上層部が多く存在していました。

実際、当時から「メールでやり取りするので在宅でもできそう」という声はありましたが、いざやろうとすると以下のような壁が立ちふさがります。

- 会社の資料が紙ベースで管理され、持ち出し禁止のルールが多かった

- 管理職がオンラインでの人材育成や評価に消極的だった

- 残業や休日出勤が美徳とされる風潮が色濃く残っていた

「正直、もっと早く在宅勤務が浸透してほしかった…」と考えていた人も、当時は少数派だったかもしれません。

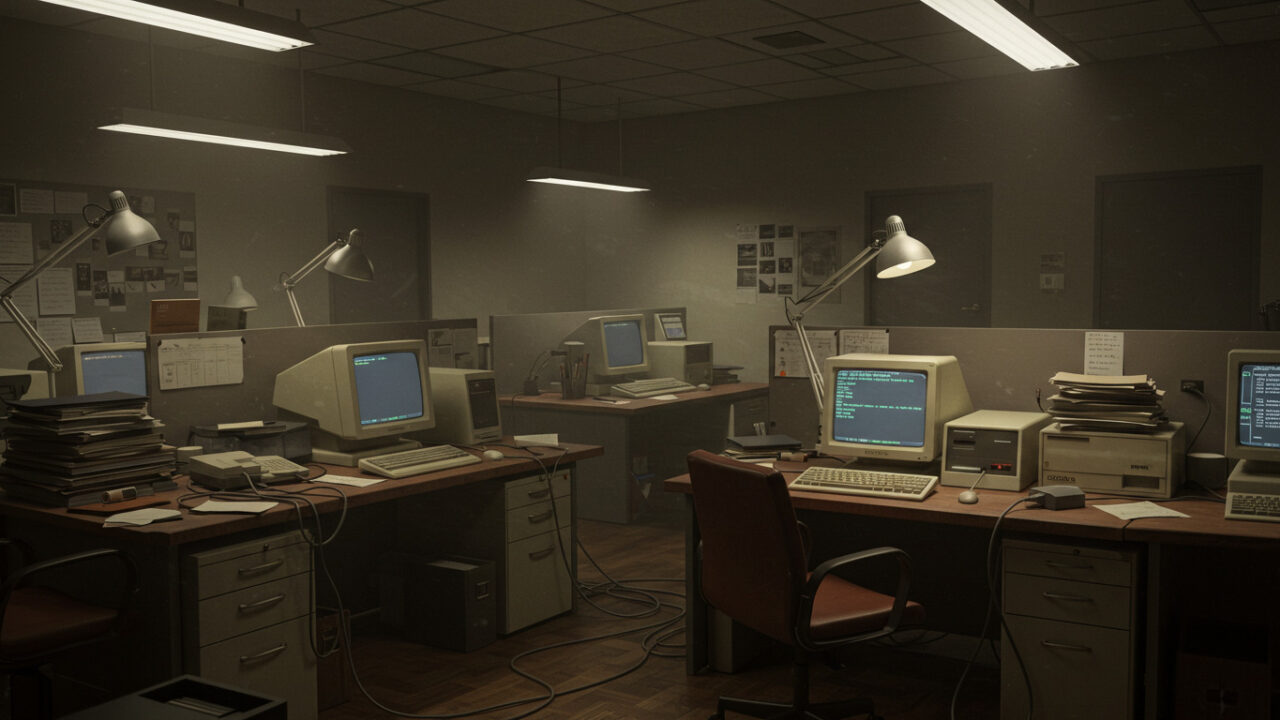

当時主流だった技術と課題

コロナ前には、リモートワークを部分的に取り入れている企業も存在していました。主にIT系や外資系企業で、VPN(Virtual Private Network)やSkypeなどを使い、在宅でも仕事ができる仕組みを整えていたのです。

ただし、大企業であっても一部の部署に限られるなど、導入範囲は限られていました。

-

「やってみたい!」と思ってもVPNの接続不良に頭を抱えた経験あり

-

Skypeで会議しても音声の遅延や雑音が多く、集中しづらい場面が頻発

これらのツールは当時から存在したものの、ネットワーク環境が今ほど整っていなかったことや、運用ルールが未熟だったことから、なかなか生産的な活用には至りませんでした。

正直、私自身もSkypeでの会議中に音声が途切れ途切れになって「すみません、今なんと?」を連呼した記憶があります。

VPNやSkypeの活用事例

先進的なIT企業は、プロジェクトによってはほぼ完全在宅に近い形で業務を回していました。ソフトウェア開発のようにPC環境さえあれば進められる作業は、一部のフリーランスとも連携しつつリモートワークが行われていたのです。

一方、一般企業は「試験導入」という名目で週に1回だけ在宅勤務を許可するなど、まだまだ様子見の段階。

ネット回線が不安定な自宅よりも、オフィスで仕事をしたほうが効率がいいと考える経営層が多く、「正直、在宅でサボっているのでは?」という疑念を抱く人も珍しくありませんでした。

通信環境やセキュリティの制限

当時は通信速度が今ほど高速ではなく、特に自宅の回線が光回線に切り替わっていない家庭も多かったため、常に安定した接続が期待できませんでした。

また、セキュリティ面では社内サーバーへアクセスするVPNが脆弱で、オフィス外から接続が途絶えるトラブルもたびたび報告されていました。

- VPNへのアクセス集中で速度低下、夜間でも会議が途切れがち

-

企業秘密を扱う部署は在宅勤務を禁止されることが多かった

こういった課題を解決する技術的ノウハウは限られており、ハードルを乗り越えてリモートワークを定着させる企業はごく一部にとどまっていたのです。

リモートワークが根付かなかった要因

技術面だけでなく、組織文化や経営者のマインドセットも大きな要因でした。たとえば「部下を直接見ていないと仕事をしているかわからない」という旧来の管理手法が幅を利かせていた企業では、在宅勤務が実行しにくかったのは当然でしょう。

- 上司の「評価方法がわからない」という不安が一番大きいと感じた

-

チームビルディングは対面こそが基本、という伝統的観点が根強かった

当時、日本企業の多くは上下関係が厳格で、朝礼や会議なども全員集合が当たり前。「対面で顔を突き合わせることが信頼関係を築く唯一の方法」という思考が支配的でした。

結果として、リモートワークは「例外的措置」とみなされていたのです。

経営者の意識や組織文化の問題

在宅勤務には生産性を向上させる可能性がありますが、「怠ける人が出てくるのでは?」「管理が難しいのでは?」という声が、経営層や管理職から多く上がっていました。

実際、コロナ前は成果主義を徹底していない企業が大半で、「オフィスに何時間いるか」が評価基準となっていた節もあります。

- 「長時間オフィスにいる人が頑張っている」という誤解

-

社員の勤怠を「物理的な存在確認」で行う企業が少なくなかった

こうした背景がある以上、オンラインでの存在感だけでは人事評価が難しく、「正直、制度として定着させる気はなかったんだろうな…」と感じざるを得ないケースもありました。

チームコミュニケーションの難しさ

日々の何気ない会話や雑談からアイデアが生まれたり、仲間意識を高めたりするケースは少なくありません。

オンラインツールだけではそれを完全に再現するのは難しく、特に導入初期はコミュニケーションが途絶えてしまう恐れがありました。

- 雑談チャットが続かず、徐々に全員が発言しなくなる現象

-

テキストだけのやり取りでニュアンスが伝わらないことが多々

確かに、リモートだと相手の表情や声の調子が伝わりにくい面があります。

対面なら感じ取れる「ちょっとした変化」や「空気感」がないため、誤解が生まれやすいのも事実でした。

次の時代を迎える準備

とはいえ、当時からVPNやSkypeなどの技術が存在したように、リモートワークの土台は着実に整備されつつありました。

クラウドサービスが増え、ビデオ会議システムの品質が向上し始めていたのです。それでも「社会全体のスイッチが入らなかった」だけで、実はリモートワークはいつでも広がる余地があったのかもしれません。

- コワーキングスペースの存在が徐々に注目され始めていた

- G Suite(現Google Workspace)のようにクラウド活用が進む兆し

-

これらはコロナ禍という大きな衝撃がなければ大々的に広がらなかったでしょう。

正直なところ、私も「この技術はどこまで普及するのか?」と少し疑心暗鬼でしたが、結果的にはコロナが転機となって大きく花開いたわけです。

テクノロジー進化の伏線

ビデオ会議の画質や音質が改善されたり、コラボレーションツールが充実したりと、コロナ前から少しずつリモートワークに向けた技術は成長を続けていました。

さらに、スマートフォンの高性能化や5Gの実用化といった通信技術の進化も、リモートワークを後押しする重要な要素です。

- クラウドストレージの普及により、資料共有が容易に

-

オンラインプロジェクト管理ツールでの遠隔コラボが可能に

こうした伏線があったからこそ、2020年以降の急速なリモートワーク拡大に対応できた面があります。

もし技術がまったく追いついていなければ、あれほどのスピードで世界中が在宅勤務に切り替わるのは難しかったでしょう。

社会がまだ気づいていなかったリモートワークの可能性

コロナ禍でリモートワークが広まると、「実は在宅でもこんなに効率良くできるんだ」と驚いた方が多いのではないでしょうか。

会議の無駄が減り、通勤時間も削減できるのに、業務成績が落ちないどころか上がったというケースもありました。2019年以前はそこまでリモートワークの可能性に注目が集まっていなかったのです。

- 在宅なら集中しやすく、家族との時間も増えてモチベーションUP

-

自分の裁量でスケジュールを組めるため、生産性が向上

これらはコロナ後に大きく注目された事実であり、2019年以前は「本当にそんな働き方ができるの?」と懐疑的な見方が強かったのが実情。

まさに“時代の先取り”と言える企業やフリーランスだけが実践していた世界でした。

まとめ

2019年以前のリモートワークは、VPNやSkypeなどの基盤技術こそ存在していたものの、社会的な常識や組織文化、インフラ面の未成熟さから普及が限定的でした。

結果として、多くの企業が在宅勤務という選択肢を十分には検討せず、オフィス通勤を前提とした働き方に固執していたのです。

ただ、その時点からクラウド技術は育ち始めており、コロナという大きな転機が訪れたことで一気に花開きました。

まさに「準備はできていたが火種がなかった」といった状況だったのかもしれません。

正直、もう少し早く社会全体がリモートワークの可能性に気づいていれば、コロナ禍の混乱も幾分かは緩和できたかもしれません。

しかし、その時代背景を知ることで、今後の働き方をより柔軟に考えるヒントが得られるのではないでしょうか。

それでは次回は、コロナ禍におけるリモートワークがどのように急拡大したのか、その背景やツールの進化について深く掘り下げてみたいと思います。

今後のリモートワークを考える上で、歴史を振り返ることはきっと無駄にならないはずです。